Impulso rítmico craneal

Capítulo 3: Diagnóstico y medición del ritmo craneosacro

Diagnóstico y Medición del Ritmo Craneosacro

La escucha de un impulso sutil que revela el estado de la salud profunda

En la práctica de la terapia craneosacral, una de las habilidades fundamentales es la palpación del impulso rítmico craneal (CRI), una manifestación perceptible del Mecanismo de Respiración Primaria (MRP). Este ritmo, aunque extremadamente sutil, puede sentirse con claridad por manos entrenadas, y se convierte en una guía valiosa para diagnosticar el estado funcional del sistema cuerpo-mente.

¿Qué es el CRI?

El CRI (Cranial Rhythmic Impulse) es el ritmo palpable que surge de la interacción de los cinco componentes del MRP: motilidad del sistema nervioso central, fluctuación del LCR, movilidad de membranas, huesos del cráneo y sacro. Es un movimiento involuntario, rítmico y lento que puede detectarse no solo en el cráneo, sino también en el sacro, los pies, el tórax o las extremidades.

Su frecuencia habitual oscila entre 6 y 12 ciclos por minuto, aunque puede variar según el estado emocional, energético y fisiológico de la persona.

¿Dónde y cómo se palpa?

El terapeuta puede percibir el CRI en diferentes puntos:

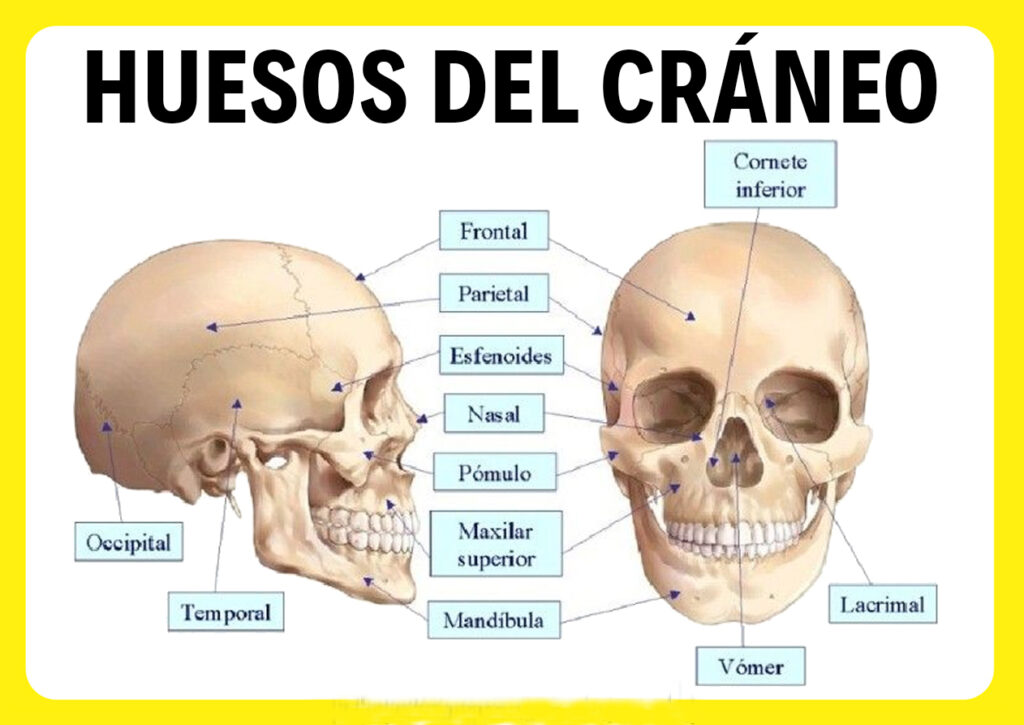

- Cráneo: especialmente en occipital, parietales y temporales

- Sacro: a través de la continuidad dural con el cráneo

- Pies: como expresión del ritmo global del cuerpo

- Columna vertebral o caja torácica: mediante la transmisión fascial del impulso

La escucha se realiza con un contacto suave, sin intención de corregir. Se trata de permitir que el cuerpo revele su ritmo interno, su grado de vitalidad y sus áreas de restricción.

Parámetros del diagnóstico craneosacral

Durante la palpación, el terapeuta evalúa:

- Frecuencia: velocidad del ritmo

- Amplitud: qué tan amplio o contenido es el movimiento

- Simetría: si ambos lados del cuerpo se mueven de forma coordinada

- Calidad: fluidez, resistencia, densidad o claridad del impulso

Estos parámetros ofrecen información sobre el estado de salud del sistema. Una frecuencia acelerada puede reflejar hiperactividad o estrés; una amplitud disminuida, agotamiento o trauma; una asimetría marcada, restricciones locales o disociación energética.

La medición científica: retos y controversias

A pesar de su reconocimiento clínico, el CRI ha sido difícil de validar científicamente. Los estudios que han intentado medirlo con instrumentos tecnológicos han encontrado resultados variables, en parte porque:

- El CRI no es un movimiento muscular ni un flujo vascular, sino una manifestación compleja, posiblemente ligada a factores bioeléctricos y neurológicos aún poco comprendidos.

- La variabilidad entre observadores ha sido un punto de debate. Sin embargo, los terapeutas experimentados suelen coincidir en la percepción global del ritmo y sus alteraciones.

Más allá de su validación cuantitativa, lo cierto es que el CRI se ha convertido en una herramienta diagnóstica y terapéutica eficaz, con resultados observables en la práctica diaria.

El valor terapéutico de la escucha

La verdadera potencia del diagnóstico craneosacral no está en la precisión técnica, sino en la calidad de la escucha. Cuando el terapeuta se sintoniza con el CRI:

- Entra en un estado de presencia profunda

- Acompaña el cuerpo sin imponer

- Crea un campo de resonancia que facilita la reorganización espontánea del sistema

Por eso, la escucha del ritmo craneosacro es tanto una herramienta de evaluación como un portal hacia la sanación.

“Escuchar el CRI es entrar en diálogo con la inteligencia silenciosa del cuerpo.”

— Inspirado en la práctica biodinámica